Ce dossier sur les nanofluides intervient après avoir été contacté par Jean-Antoine Gruss, ingénieur travaillant pour le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) au laboratoire des échangeurs thermiques (DTS/LETH). La discussion engagée avait pour but d'avoir des renseignements et des conseils sur des démonstrateurs pour réaliser quelques expériences dans un domaine qui nous intéresse : le refroidissement liquide de PC.

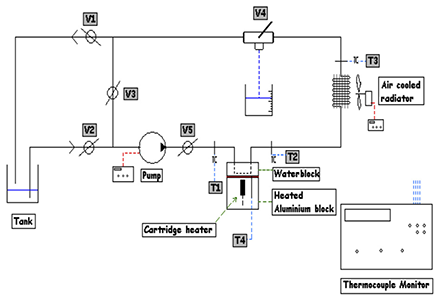

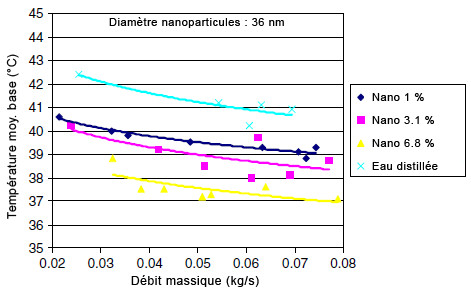

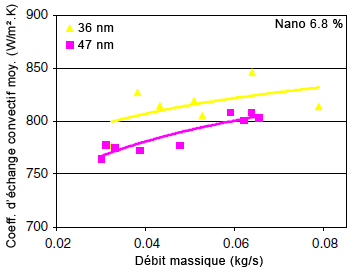

C'est donc l'occasion pour nous d'évoquer ce domaine encore relativement au stade de la recherche, de parler des particularités de ces nanofluides que nous utiliserons pour améliorer l'efficacité de nos échangeurs de chaleur et aussi de discuter des quelques tests réalisés avec un watercooling classique. Merci à Jean-Antoine d'avoir partagé une partie de ses résultats pratiques (page 7).

Comment améliorer encore plus l'efficacité d'un refroidissement liquide ?

Quand on voit les fabricants se « battre » sur les waterblocks, par exemple, alors qu'ils ne sont pas loin du mur, on peut se demander ce que l'on pourrait bien modifier pour gagner en performance sans pour autant avoir une machine à la ventilation très bruyante ou qui consomme énormément. Si on peut optimiser un écoulement ou augmenter la surface d'échange entre le fluide caloporteur et les parois d'un échangeur, ces deux aspects trouvent assez rapidement des limites pratiques et économiques. À y regarder de plus près, on dispose a priori d'assez peu de marge de manoeuvre sans vouloir jouer la démesure.

À propos de l'efficacité, supposons que l'on ait deux circuits de watercooling A et B, que A permette de maintenir le processeur à 25 °C au dessus de la température de l'air ambiant et que B n'arrive qu'à atteindre un écart de 30 °C dans les mêmes conditions. Le circuit A est alors plus efficace que B, mais les deux dissipent la même puissance, 100 W si le processeur en fournit 100. Ça dissipe mieux, et non pas plus, pour un circuit de watercooling donné.

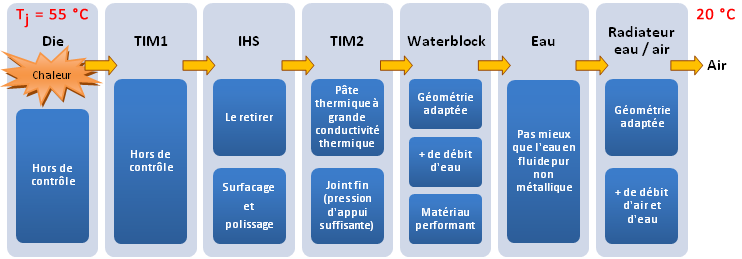

Avec un processeur doté d'un IHS non enlevé, les divers éléments qui interviennent dans le transfert de chaleur, ainsi que les principaux facteurs d'amélioration des performances thermiques, sont récapitulés ci-dessous (Figure 1).

Fig. 1 : Trajet de la chaleur au travers des divers éléments présents entre le die et l'air

Fig. 1 : Trajet de la chaleur au travers des divers éléments présents entre le die et l'airChaque élément est source d'une partie de l'inefficacité générale (comprendre « la différence de température entre l'air et le die »). Chacun engendre un écart de température, car chacun impose une certaine résistance thermique au passage de la chaleur. La traversée d'une épaisseur de matière ou d'une interface de contact par un flux de chaleur ne se fait pas sans conséquence. Généralement, plus il y a d'éléments ou d'interfaces à traverser et plus l'efficacité générale en pâtit.

Et si on s'attaquait au fluide pour une fois ?

Dans cette recherche perpétuelle d'amélioration, le fluide n'est jamais remis en question pour des raisons simples : la plupart pense qu'il ne peut pas faire l'objet d'une évolution et dans le cas contraire, il ne nous est justement pas possible de l'améliorer facilement. En effet, en termes de fluides purs non métalliques, l'eau est de loin ce qu'il y a de mieux pour obtenir globalement les meilleures performances dans les conditions normales de température et de pression. Les fluides à base d'huiles, d'alcools ou d'origine synthétique (Fluorinert chez 3M par exemple) sont en deçà, voire très en deçà, des capacités de l'eau pure. Cette eau étant abondante et bon marché, ça en fait le fluide caloporteur par excellence.

Le gros point faible de tous ces fluides est de disposer d'une conductivité thermique ridicule par rapport à la plupart des solides cristallins et des métaux en particulier. La différence atteint un à trois ordres de grandeur. Par exemple, l'eau a une conductivité thermique 668 fois moins importante que celle du cuivre à température ambiante. En revanche, les fluides disposent d'une capacité thermique massique bien supérieure aux métaux, qui leur permet d'emmagasiner beaucoup d'énergie par unité de masse sans trop grimper en température. Par exemple, pour 4182 joules absorbés, un kilogramme d'eau grimpera de 1 °C alors qu'un kilogramme de cuivre grimpera de 10,8 °C.

| Propriétés physiques de divers fluides et matériaux (à 20 °C) | ||

| Élément | Conductivité thermique k (W/m·K) | Capacité thermique massique Cp (J/kg·K) |

|---|---|---|

| nanotube de carbone | 3000-6000 | - |

| diamant | 1000-2600 | 502 |

| cuivre | 401 | 385 |

| aluminium | 237 | 903 |

| alumine (oxyde d'aluminium Al2O3) | 40 | 750 |

| alliage métallique Ga-In-Sn (liquide) | 39 | 365 |

| mercure (liquide) | 8 | 139 |

| eau | 0,599 | 4182 |

| 50 % eau + 50 % éthylène glycol | 0,41 | 3494 |

| éthylène glycol | 0,25 | 2395 |

| huile de moteur | 0,14 | 2000 |

Pour avoir la meilleure efficacité, la conductivité thermique et la capacité thermique massique doivent être les plus élevées possible. Une faible conductivité signifie que la chaleur mettra beaucoup de temps à se répartir seule dans le liquide par conduction pure (sans déplacement global de matière). Comme un transfert thermique entre un fluide et une paroi utilise à la fois les modes conductif et convectif, elle est un facteur limitant pour bon nombre d'applications impliquant de larges quantités d'énergie à évacuer ou bien dissipées sur de petites surfaces. C'est un inconvénient sérieux, car on ne peut pas sans cesse augmenter la taille des équipements de refroidissement pour compenser. Par implication, la valeur de cette conductivité thermique bride aussi des paramètres comme le coefficient d'échange convectif qu'on souhaite le plus élevé possible.

Un écoulement d'eau rapide et bien turbulent ne suffit-il pas ?

On le verra un peu plus en détail ensuite, mais le fluide au voisinage immédiat d'une paroi a une vitesse très faible par rapport au reste de l'écoulement à cause des effets de la viscosité, aussi bien dans un écoulement laminaire que turbulent d'ailleurs. En exagérant légèrement, cette très fine couche de fluide lent, la fameuse « couche limite », agit donc un peu comme un isolant thermique entre le fluide froid et la paroi chaude. En effet, le transfert d'énergie de la paroi vers le fluide, à travers cette pellicule liquide, se fait localement par conduction (comme un solide) et non pas par convection, ce qui n'est en rien arrangé par le fait que l'eau dispose d'une bien mauvaise conductivité thermique.

Voilà l'une des raisons qui poussent à faire circuler le fluide de refroidissement le plus rapidement possible près des parois du waterblock. Cela augmente le niveau de turbulence localement et minimise la stagnation du fluide près de ces parois, même si elle est toujours présente (viscosité jamais nulle). On emploie alors des jets d'eau rapides, des grilles de picots ou des aspérités diverses et variées pour augmenter la surface d'échange, pour contraindre le fluide a être brassé et empêcher que la couche limite ne se développe à sa guise. On souhaite ainsi éviter que ce soit toujours les mêmes molécules d'eau proches de la paroi qui se chargent d'absorber sa chaleur, avec une hausse de leur température à la clé et une difficulté à la transmettre rapidement à d'autres molécules du fait de la faible conductivité thermique du fluide.

C'est pour cela qu'un très faible débit dans un waterblock est à éviter contrairement à une croyance populaire qui veut généralement le contraire (soi-disant pour laisser le temps à l'eau de se charger en chaleur...). L'écoulement interne tend à devenir laminaire, calme, sans brassage, ce qui conduit à des températures de jonction plus élevées pour les puces électroniques, car les échanges de chaleur paroi-fluide et au sein même du fluide se font de plus en plus par conduction pure vu qu'il n'y a plus de turbulence. Le fluide glisse sur lui-même en couches infiniment minces, indépendantes et superposées sans se mélanger en quelque sorte.

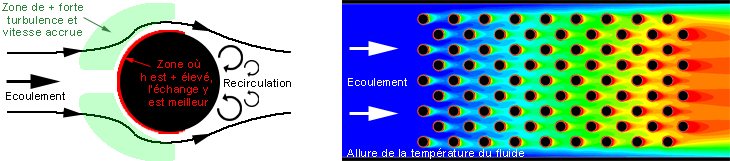

Au contraire, un écoulement turbulent ou brassé améliore l'évacuation de la chaleur loin de la paroi et la répartition au sein du volume grâce aux remous tourbillonnaires et chaotiques qui se forment au sein du fluide (Figure 2). Le mécanisme de conduction entre les molécules de fluide est grandement amélioré dans tout le volume puisque l'énergie thermique est distribuée beaucoup plus rapidement avec d'innombrables collisions moléculaires : c'est la convection (action combinée de la conduction, de l'accumulation d'énergie et du mouvement du fluide). Avoir plus de turbulence signifie un échange de meilleure qualité et donc potentiellement plus d'échange possible.

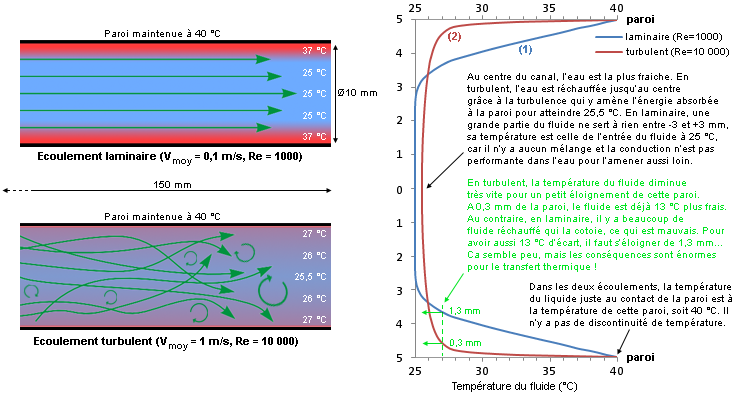

Prenons un tube rond de Ø10 mm dont la paroi interne est constamment maintenue à 40 °C. On y fait circuler de l'eau (entrante à 25 °C) à deux régimes différents, l'un purement laminaire (0,1 m/s) et l'autre turbulent (1 m/s). On simule les écoulements qui se produisent dans ces tubes et on trace les deux évolutions de la température moyenne du fluide à 150 mm de l'entrée du tube. Le fluide va donc se situer entre 25 et 40 °C suivant où l'on se positionne sur le rayon, de 0 à 5 mm, plus froid proche du centre et plus chaud proche de la paroi.

Fig.2 : Le brassage augmente l'homogénéité de température au sein du fluide et permet un échange thermique de meilleure qualité

Fig.2 : Le brassage augmente l'homogénéité de température au sein du fluide et permet un échange thermique de meilleure qualitéDans le cas laminaire avec la courbe (1), l'évolution de la température du fluide près de la paroi est linéaire dans une grande partie de la variation sur environ deux millimètres ici, car le transfert se fait uniquement par conduction pure comme dans les solides (loi de Fourier). On peut comprendre que ce transfert ne soit pas exceptionnel vu la valeur médiocre de la conductivité thermique de l'eau. Au contraire, en turbulent avec la courbe (2), il n'y a qu'une très faible couche de fluide réchauffé au voisinage immédiat de la paroi d'à peine quelques dixièmes de millimètres grâce à la vitesse et au brassage intense. L'écoulement turbulent permet d'homogénéiser un maximum la température du fluide dans tout le volume et de rejeter la chaleur loin de cette paroi.

Le cas turbulent est bien évidemment meilleur grâce à la plus grande proximité de fluide frais près de la paroi, ce qui favorise l'échange thermique (proportionnel à l'écart de température paroi-fluide). En laminaire, la simulation nous donne un flux thermique transféré dans l'eau de 54 W, alors qu'il grimpe à 383 W en turbulent. Attention, l'exemple est à température de paroi imposée, d'où la puissance plus importante transférée dans un meilleur écoulement. Un waterblock est lui soumis à un flux thermique imposé (le processeur y injecte 100 W par exemple), c'est donc l'inverse dans ce cas. Si l'écoulement permet un échange plus efficace, les parois du waterblock deviennent moins chaudes. Par effet de cascade, tout ce qui se trouve sous elles va voir sa température diminuer jusqu'au die du processeur refroidi.

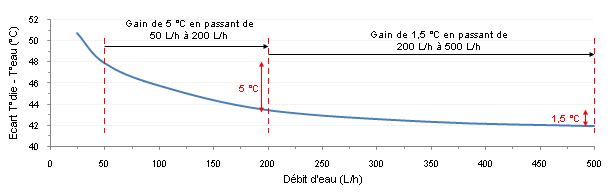

Les deux courbes d'évolution de température permettent aussi de comprendre pourquoi il est plus intéressant de vouloir passer d'un très faible débit (50 L/h) à un débit moyen (200 L/h), plutôt que d'un débit moyen à un fort débit (500 L/h) dans n'importe quel circuit de watercooling (Figure 3). Dans le premier cas, la couche de fluide réchauffée près des parois peut diminuer massivement en passant progressivement de l'allure (1) à l'allure (2). Dès lors, on imagine aisément que lorsqu'on a déjà l'allure (2) avec notre débit moyen, l'épaisseur de cette couche de fluide réchauffé ne peut pratiquement plus diminuer si l'on augmente encore le débit, puisqu'elle est déjà très fine. On y gagnera quand même un peu, car elle diminuera tout de même légèrement avec la turbulence accrue, mais le gain est bien moindre. Plus on débitera, moins on gagnera, car on tend vers un palier infranchissable, peu importe l'échangeur et le fluide.

Fig.3 : Écart de température réel à pleine charge entre le CPU et l'eau avec un Apogee GT sur un Core 2 Duo E6300 B1 @ 3010 MHz et 1,59 V

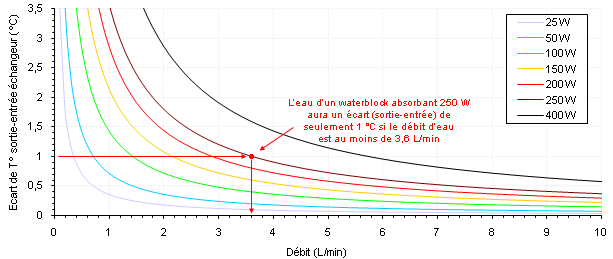

Fig.3 : Écart de température réel à pleine charge entre le CPU et l'eau avec un Apogee GT sur un Core 2 Duo E6300 B1 @ 3010 MHz et 1,59 VPar ailleurs, avec un débit élevé, on évite également à l'eau de trop se réchauffer entre l'entrée et la sortie de l'échangeur, sans quoi les températures grimpent encore un peu puisque le fluide interne aura une température moyenne plus élevée. Heureusement, la très grande capacité thermique de l'eau permet de minimiser cet aspect tant qu'on a un débit raisonnable. Dans une majorité de cas, ce point n'est donc pas un souci en soi puisque l'écart sortie-entrée d'un waterblock quelconque est inférieur à 1 °C (Figure 4).

Fig.4 : Écart de température entre l'entrée et la sortie d'un échangeur de chaleur quelconque soumis à un débit d'eau variable

Fig.4 : Écart de température entre l'entrée et la sortie d'un échangeur de chaleur quelconque soumis à un débit d'eau variableAvoir de la turbulence dans le fluide, c'est donc une très bonne chose pour l'efficacité d'un refroidissement quelconque. Cependant, assez rapidement, on a beau augmenter le débit pour améliorer toujours plus l'échange convectif, le gain devient très faible par rapport aux moyens déployés pour les raisons évoquées ci-dessus et on se retrouve finalement avec de nouveaux inconvénients (bruit, consommation électrique, encombrement, etc.). Les propriétés thermophysiques du fluide ne permettent alors pas de faire tellement mieux. Il faut donc trouver un moyen d'augmenter sa conductivité thermique pour espérer augmenter sa diffusivité thermique, tout en évitant les inconvénients au maximum.

Alors, quelles alternatives ?

On pourrait penser à utiliser certains alliages métalliques liquides à température ambiante qui disposent d'une bien meilleure conductivité thermique que l'eau, mais leur utilisation requiert une pompe particulière vu leur densité plus élevée (l'alliage de gallium + indium + étain est 6,4 fois plus dense que l'eau par exemple). Ils peuvent aussi poser des problèmes de toxicité, de réactions chimiques avec divers métaux, sans parler de leur aspect moins pratique, de leur disponibilité ou de leur coût. Ce n'est d'ailleurs pas certain qu'ils soient tellement meilleurs, car on ne peut préjuger de rien en se basant uniquement sur la valeur de la conductivité thermique. En effet, les autres propriétés interviennent également, sachant que certaines sont beaucoup moins bonnes que celles de l'eau. Le débit atteint dans la boucle de refroidissement aura aussi toute son importance.

Pour la suite, on s'occupera uniquement d'écoulements turbulents en convection forcée (utilisation d'une pompe pour déplacer le fluide). De plus, on restera concentré sur les fluides faciles d'accès que l'on utilise couramment et qui font l'objet de plus en plus d'études pour les améliorer, notamment l'eau. Un moyen pour parvenir à intensifier les échanges thermiques : doper le fluide pour en faire un nanofluide.

Nanofluide, késako ?

La conductivité thermique d'un liquide non métallique étant très faible, il faut trouver un moyen de l'augmenter artificiellement. Or, quoi de plus simple que d'ajouter des morceaux d'un matériau, doté d'une bonne conductivité thermique, dans le liquide de base pour espérer augmenter la valeur moyenne de la conductivité thermique du mélange ? Voilà le but recherché d'un nanofluide.

Un nanofluide est une solution colloïdale contenant des particules solides de petite taille, désignées sous le terme de « nanoparticules », en suspension dans un liquide de base dont on veut modifier ou améliorer certaines des propriétés, notamment thermiques.

En termes simples, c'est de la poudre ultrafine et non soluble mélangée à un liquide. C'est donc différent d'un ajout de sel de cuisine dans de l'eau par exemple, où la molécule de chlorure de sodium (NaCl) se casse et passe sous une forme ionique (Na+ et Cl-). On peut faire un rapprochement entre un nanofluide et une pâte thermique fluide, car cette dernière contient généralement des particules de matière solide en suspension dans du silicone ou une huile pour un but similaire : améliorer la très faible conductivité thermique de la matrice de base.

Les études de ces fluides composites montrent des aptitudes particulièrement intéressantes du fait d'une meilleure conductivité thermique et d'un coefficient d'échange convectif significativement accru par rapport à des liquides classiques, l'eau en particulier. Ils se révéleront être d'excellents candidats pour augmenter les performances des échangeurs de chaleur sans rien avoir à modifier. Ces toutes dernières années, le nombre d'études, de brevets et de publications scientifiques sur les nanofluides a considérablement augmenté du fait de leur potentiel élevé.

Nature des nanoparticules

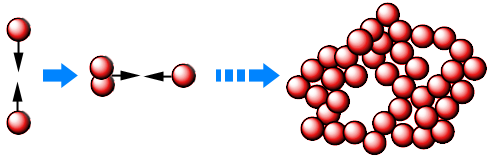

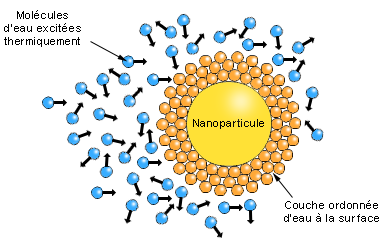

Du fait de sa nature colloïdale, un nanofluide doit être conçu pour être efficace sur du long terme sans avoir d'inconvénients majeurs. Notamment, il ne doit pas permettre de boucher de très fins canaux en générant des dépôts et les particules ne doivent pas couler trop vite par sédimentation à cause de leur densité sous l'effet de la force de pesanteur (Figure 5). Pour accomplir cela, il faut être capable de fabriquer et d'incorporer correctement des grains de matière extrêmement petits. Facile à dire, mais pas très facile à faire...

Du fait de sa nature colloïdale, un nanofluide doit être conçu pour être efficace sur du long terme sans avoir d'inconvénients majeurs. Notamment, il ne doit pas permettre de boucher de très fins canaux en générant des dépôts et les particules ne doivent pas couler trop vite par sédimentation à cause de leur densité sous l'effet de la force de pesanteur (Figure 5). Pour accomplir cela, il faut être capable de fabriquer et d'incorporer correctement des grains de matière extrêmement petits. Facile à dire, mais pas très facile à faire...

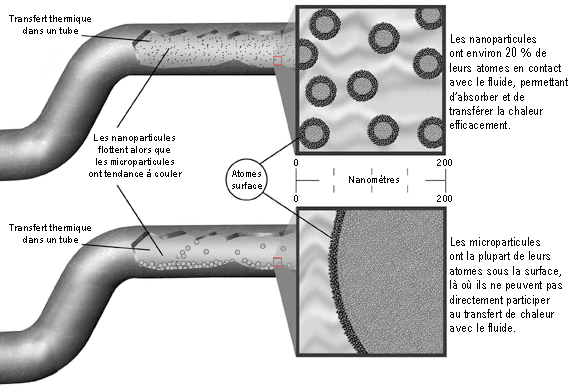

Pour garantir ces exigences, on doit travailler à une échelle submicroscopique pour que les nanoparticules aient une taille et une masse infimes. On les caractérise comme ayant une taille ou un diamètre compris entre 1 et 100 nanomètres (nm), sachant que la molécule d'eau est de l'ordre de 0,25 nm et qu'un nanomètre est égal à un millionième de millimètre (Figure 6). Suivant sa grosseur, une nanoparticule est alors composée de quelques centaines à plusieurs millions d'atomes d'un matériau donné.

Fig. 5 : Il faut éviter que les particules solides ne coulent au bout d'un temps relativement faible

Fig. 5 : Il faut éviter que les particules solides ne coulent au bout d'un temps relativement faibleDu fait de cette taille inférieure à 100 nm, on peut aussi définir une nanoparticule comme étant un nanocristal (monocristal de taille nanométrique). Le terme « cristal » fait référence à l'arrangement spatial bien ordonné et périodique des atomes dans un solide cristallin. Au contraire, des volumes de matière plus importants sont généralement des assemblages de cristaux et présentent des joints de grain avec des atomes disposés plus ou moins aléatoirement pour lier tous ces cristaux mal orientés entre eux. Les métaux ou les céramiques sont de ce type, ce sont des solides polycristallins (il y a des exceptions comme les barreaux de silicium ultrapur pour les puces électroniques et qui sont des monocristaux géants). Le fait d'être monocristallin est le gage d'une structure atomique (quasi) parfaite et ça aura une importance pour la conduction de chaleur dans les nanoparticules.

Fig. 6 : Échelle des dimensions, 1 nanomètre = 0,000 001 millimètre

Fig. 6 : Échelle des dimensions, 1 nanomètre = 0,000 001 millimètreOn le détaillera par la suite, mais cette minuscule taille permet d'obtenir une surface de contact extrêmement élevée entre l'ensemble des nanoparticules et le liquide environnant, ce qui est intéressant pour la qualité de l'échange thermique au sein du nanofluide. Cette surface sera d'ailleurs de plus en plus importante avec la réduction de leur taille pour une masse donnée de matériau (plus d'atomes en contact direct avec le liquide et non pas sous la surface de la nanoparticule).

On peut quasiment utiliser n'importe quoi pour fabriquer ces nanoparticules et les adapter aux contraintes de l'environnement final d'utilisation. Dans les matériaux classiques, on trouve les métaux purs (aluminium, cuivre, titane, or, argent, fer...), les oxydes métalliques (alumine, oxyde cuivrique, oxyde de zinc...), les semiconducteurs, les céramiques diverses (carbures, nitrures, sulfures...), les nanotubes de carbone, les fullerènes, le diamant, les polymères, les terres rares, etc. La géométrie et la taille moyenne de ces petits morceaux de matière pourront également être variées et adaptées suivant la manière de les fabriquer (sphère, cylindre, disque, tube, filament...).

Nature du mélange obtenu

Les nanoparticules sont principalement mises en suspension dans de l'eau, de l'huile ou de l'éthylène glycol (l'un des composés du LDR couramment employé dans les watercoolings), même si tout liquide peut être utilisé. Les liquides métalliques peuvent aussi être dopés aux nanoparticules pour les améliorer encore plus, des études de fluide à base de gallium mélangé à des nanotubes de carbone existent par exemple. Ici, on s'intéressera en particulier aux nanofluides avec une base aqueuse, car ce sont les plus performants et intéressants pour nous (Figure 7).

La concentration des nanoparticules dans le nanofluide est généralement assez faible et exprimée en pourcentage volume/volume. Cette fraction volumique varie environ de 0,1 à 10 % pour des applications pratiques, voire plus dans des cas particuliers et jusqu'à 20 % pour des nanofluides à base de liquide métallique.

Si on souhaite obtenir un litre de nanofluide aqueux à 3 % d'alumine en volume par exemple, on met 30 cm3 de nanopoudre d'alumine dans un récipient, ce qui représente deux cuillères à soupe de 15 mL, et on complète avec de l'eau jusqu'à obtenir un volume de 1000 cm3. La nanopoudre n'est pas de la matière compacte et contient beaucoup d'air en son sein. Suivant les dimensions et les formes des nanoparticules, la masse volumique réelle de l'alumine sous forme de nanopoudre est de l'ordre de 0,1 à 0,8 g/cm3, contre 3,6 g/cm3 pour l'alumine en bloc. Dans notre exemple, cela reviendrait à mélanger 15 grammes de nanopoudre d'alumine dans l'eau si elle a une densité moyenne de 0,5.

Pourquoi s'arrêter seulement entre 5 et 10 % au maximum ? Parce qu'ajouter trop de matière solide n'est pas forcément intéressant en soi, notamment à cause de la viscosité qui peut augmenter rapidement. Les trop nombreuses nanoparticules introduites risquent de saturer le fluide, de s'agglomérer les unes aux autres et de couler au fond s'il y en a trop. Il existe donc une concentration optimale pour tirer le meilleur du fluide entre 0,1 et 10 % en général pour des applications nous concernant dans un régime d'écoulement turbulent en convection forcée.

La plupart du temps, pour des fractions volumiques de moins de 5 % de nanoparticules d'allure plus ou moins sphérique dans de l'eau, la viscosité dynamique du nanofluide est de l'ordre de deux à trois fois celle de l'eau, soit 2 à 3 mPa/s à 20 °C et elle diminue avec l'augmentation de la température. C'est assez raisonnable, sachant que le moindre liquide de refroidissement pour voiture couramment utilisé dans les circuits de watercooling est généralement un peu plus visqueux que ça.

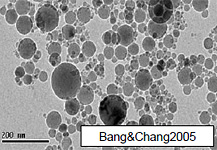

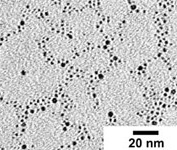

Fig. 7 : Nanofluides vus au microscope électronique : éthylène glycol + cuivre à 0,5 % ; eau + alumine ; eau + or à 2 nm ; eau + nanotubes

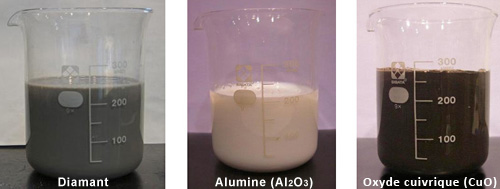

Fig. 7 : Nanofluides vus au microscope électronique : éthylène glycol + cuivre à 0,5 % ; eau + alumine ; eau + or à 2 nm ; eau + nanotubesEn ce qui concerne l'aspect visuel du nanofluide, il varie principalement selon la technique de fabrication, la nature du matériau, ainsi que la taille des nanoparticules et des agglomérats. Même avec une très faible fraction volumique et le mélange d'une nanopoudre dans de l'eau (méthode « en deux étapes »), celui-ci devient presque à coup sûr opaque à cause des nanoparticules qui empêchent les ondes lumineuses de traverser (interaction matière-rayonnement), puisqu'il est pratiquement impossible d'éviter les regroupements de matière en paquets avec cette méthode, même avec des produits dispersants (Figure 8). Cette opacité se manifeste quand les dimensions des nanoparticules (ou des agrégats) ne sont pas suffisamment réduites par rapport aux longueurs d'ondes présentes dans la lumière visible (400 à 700 nm). L'opacité n'est donc pas simplement liée à la concentration des nanoparticules dans le liquide.

Fig. 8 : Exemples de nanofluides aqueux et opaques avec seulement 1 % de nanoparticules de diverses natures

Fig. 8 : Exemples de nanofluides aqueux et opaques avec seulement 1 % de nanoparticules de diverses naturesIl y a aussi des nanofluides qui sont transparents (Figure 9a), même à grande concentration en nanoparticules, lorsque la dispersion est homogène et que les nanoparticules sont très petites. D'une manière générale, ce phénomène de transparence commence à s'observer quand les dimensions des particules en suspension descendent sous les 80 nm environ (Figure 9b). On peut notamment obtenir cette transparence avec des techniques de fabrication « en une étape » qui évitent autant que possible les agglomérations de se produire.

Fig. 9a : Exemples de nanofluides transparents ou colorés

Fig. 9a : Exemples de nanofluides transparents ou colorés Fig. 9b : Transparence naissante avec la diminution de la taille moyenne des nanoparticules de SiO2 dans de l'éthanol

Fig. 9b : Transparence naissante avec la diminution de la taille moyenne des nanoparticules de SiO2 dans de l'éthanolPar exemple, le nanofluide à base d'eau utilisé ici pour les tests du CEA reste parfaitement transparent, même avec une concentration très importante de 18,5 % en volume (34 % en masse). La couleur et la transparence obtenues peuvent varier en fonction de la taille des nanoparticules, de leur concentration ou de leur forme (effet Tyndall). Cela permet d'apprécier directement et visuellement la qualité ou le type de nanofluide de manière assez précise suivant le matériau utilisé.

Évolution du concept : « size does matter »

Si l'idée même d'utiliser des particules solides en suspension pour améliorer un liquide est ancienne, puisqu'elle découle notamment des études analytiques de Maxwell vers 1873, ce n'est que depuis les années 1990 que l'utilisation de particules d'échelle nanométrique est étudiée. Cela a été rendu possible grâce au développement de procédés de fabrication particuliers et novateurs.

Les études scientifiques antérieures se contentaient de tester des suspensions plus ou moins bien contrôlées de particules de taille millimétrique ou micrométrique, donc 1000 à 1 000 000 de fois plus grosses que des nanoparticules. Celles-ci sont malheureusement par nature bien moins efficaces dans le temps. En effet, elles sédimentent rapidement vu leur masse plus importante et elles réduisent l'efficacité du transfert thermique paroi-fluide en se déposant un peu partout (Figure 10). De plus, il fallait généralement en mettre beaucoup pour avoir des effets observables (concentration >10 %), ce qui accentue les problèmes.

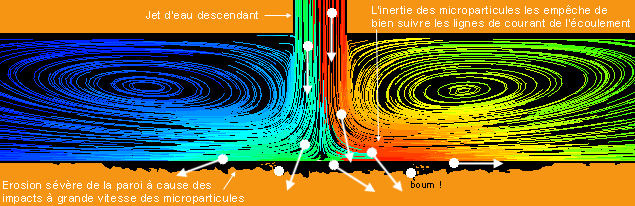

Fig. 10 : Quelques différences majeures entre les microparticules et les nanoparticules

Fig. 10 : Quelques différences majeures entre les microparticules et les nanoparticulesCes mini/microparticules ont tendance à induire une érosion soutenue en impactant les diverses parois ou les pièces mobiles si la vitesse d'écoulement est un peu élevée (pour contrer la sédimentation par exemple), car elles ne suivent pas bien les lignes de courant du fait d'une masse plus importante et donc d'une inertie plus importante (Figure 11). Cela peut conduire à une dégradation rapide de la pompe, des tuyaux, des échangeurs, etc. C'est un peu comme faire du décapage mécanique avec des grains de sable projetés à grande vitesse sur une surface, sauf qu'ici ça se fait plus lentement, mais sûrement. Au contraire, les nanoparticules suivent particulièrement bien les différents mouvements du fluide grâce à leurs infimes taille et inertie, ce qui leur confère un énorme avantage et un pouvoir abrasif (quasi) inexistant.

Fig. 11 : Exemple de dégradation possible par abrasion d'une paroi à cause des impacts de mini/microparticules

Fig. 11 : Exemple de dégradation possible par abrasion d'une paroi à cause des impacts de mini/microparticulesCette propension à détériorer les surfaces confère aussi aux mini/microparticules une plus grande aptitude à favoriser la corrosion physique. Il peut y avoir destruction de fines couches anodisées (1 à 50 µm) destinées à ralentir fortement les réactions électrochimiques s'il y a présence de divers métaux au contact du liquide dans le circuit. Ces grosses particules entrainent aussi une augmentation sérieuse des pertes de charge, ce qui oblige généralement à augmenter la puissance hydraulique pour compenser, ce qui n'est pas très rentable. Elles ont tendance à boucher de fins canaux du fait de leur taille et de leur dépôt, puis elles offrent beaucoup moins de surface de contact avec le liquide (1000 à 100 000 fois moins que des nanoparticules). Bref, que des inconvénients qui ont conduit à leur éviction...

Comment produire ces nanofluides ?

Le point délicat est la fabrication de si petits morceaux de matière plus ou moins bien calibrés. Inutile d'essayer d'en faire chez soi en ponçant un bout de cuivre pour en faire de la poussière par exemple. Ça ne fera que des particules de taille micrométrique au mieux, qui encrasseront le circuit.

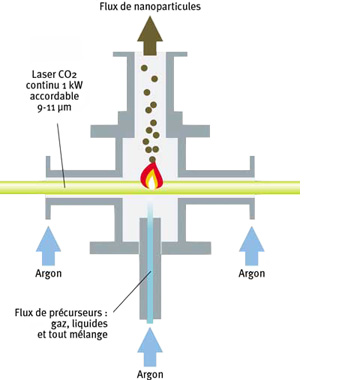

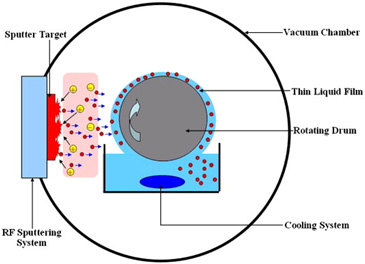

Il y a deux méthodes principales pour obtenir un nanofluide :

- en une étape : vaporisation d'un matériau solide sous vide, puis condensation directe de sa vapeur dans le liquide

- en deux étapes : d'abord la fabrication d'une nanopoudre sèche, puis mélange et dispersion de celle-ci dans le liquide

Les procédés de fabrication sont de nature physique ou chimique. Ils font l'objet de beaucoup de recherches pour améliorer le coût de production qui reste parfois élevé vu les difficultés de mise en oeuvre et pour obtenir des particules de taille voulue. Chaque méthode a ses inconvénients et certaines ne sont pas aptes à produire de grandes quantités de nanoparticules pour une production de masse vu les contraintes inhérentes au procédé, notamment les méthodes en une étape (Figure 12). Les principaux moyens peuvent être :

- la mécanosynthèse (broyage à haute énergie)

- la précipitation chimique (réduction de sels métalliques par exemple)

- les dépôts chimiques ou physiques en phase vapeur (CVD ou PVD)

- les dépôts chimiques en phase vapeur assistés par plasma (PECVD)

- la condensation de vapeurs par détente brutale dans des tuyères supersoniques

- la pulvérisation cathodique radiofréquence

- la sublimation par ablation laser (vaporisation d'un échantillon par impulsion laser)

- la pyrolyse laser (interaction entre un faisceau laser continu et un flux de réactifs)

- la désintégration d'électrodes submergées par passage d'étincelles (comme pour un usinage par électroérosion)

Fig. 12 : Pyrolyse laser donnant de la nanopoudre à mélanger au liquide et dépôt direct dans le liquide par pulvérisation cathodique sous vide

Fig. 12 : Pyrolyse laser donnant de la nanopoudre à mélanger au liquide et dépôt direct dans le liquide par pulvérisation cathodique sous videL'échelle nanométrique et son lot d'effets indésirables

C'est bien d'avoir la nanopoudre, mais il n'est pas évident de maintenir les nanoparticules en suspension homogène juste en la mélangeant dans l'eau, comme on viendrait touiller un sucre dans son café. Selon leur nature, elles ont plus ou moins la fâcheuse tendance de se coller les unes aux autres sous l'action de la force de Van Der Waals (interaction électrostatique de faible intensité). Il se forme alors de plus gros paquets de matière, des agrégats ou des agglomérats, qui risquent de sédimenter rapidement et donc de réduire l'efficacité du nanofluide (Figure 13).

La fabrication en deux étapes présente un peu plus de risques, car le « collage » se produit déjà dans la nanopoudre. Les nanoparticules à base d'oxydes métalliques seraient a priori moins sujettes aux regroupements que les nanoparticules à base de métaux purs dans les procédés en deux étapes. L'intégration en une seule étape directe minimise ces agglomérations, mais les inconvénients de ces techniques de vaporisation sous atmosphère réduite sont de ne pouvoir utiliser que des liquides à faible pression de vapeur saturante (pour éviter qu'ils ne se vaporisent eux-mêmes trop vite dans l'enceinte) et le contrôle sur la taille des nanoparticules formées est limité. Cependant, elle est recommandée pour des métaux purs afin d'éviter l'oxydation rapide des nanoparticules par l'air ambiant.

Fig. 13 : Rapprochement et attraction entre nanoparticules conduisant à des ensembles plus massifs

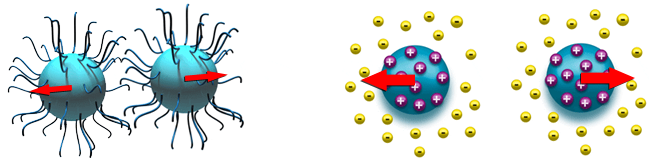

Fig. 13 : Rapprochement et attraction entre nanoparticules conduisant à des ensembles plus massifsIl faut donc parfois ajouter des produits dispersants ou surfactants (tensioactifs) pour éviter ces regroupements intempestifs de nanoparticules. Deux principes généraux sont couramment employés (Figure 14) :

- Dans le cas d'une approche par répulsion électrostatique, les nanoparticules vont voir leur surface se charger électriquement à cause des ions, apportés par le dispersant, qui vont se fixer sur la surface. Il en résulte une répulsion mutuelle des particules puisqu'elles ont toutes le même signe (+ par exemple). Cette méthode est néanmoins sensible au pH du mélange et peut donc se révéler d'usage limité.

- Dans le cas d'une stabilisation stérique, des molécules à longue chaine (polymères par exemple) vont être adsorbées à la surface des nanoparticules pour former une sorte de barrière tentaculaire qui va limiter leur rapprochement à très courte distance et empêcher la force cohésive de Van Der Walls de faire son oeuvre.

Fig. 14 : Stabilisation stérique à gauche ou répulsion électrostatique des nanoparticules par les charges électriques à droite

Fig. 14 : Stabilisation stérique à gauche ou répulsion électrostatique des nanoparticules par les charges électriques à droiteSi les produits sont bien choisis, la stabilité et l'homogénéité du nanofluide seront excellentes, même s'ils peuvent influencer légèrement la performance finale suivant leur concentration. L'ajout d'un produit chimique peut aussi être nécessaire quand les nanoparticules ont un comportement hydrophobique (qui repousse l'eau), ce qui est le cas des nanotubes de carbone notamment (Figure 15).

Fig. 15 : À gauche, les nanotubes de carbone seuls coulent. À droite, l'ajout d'un surfactant permet de maintenir la stabilité

Fig. 15 : À gauche, les nanotubes de carbone seuls coulent. À droite, l'ajout d'un surfactant permet de maintenir la stabilitéDiverses opérations sont souvent réalisées après l'introduction de la nanopoudre dans le liquide, comme une puissante sonication avec des ultrasons, car elles permettent de fractionner les agrégats et de casser les liaisons faibles qui maintiennent les nanoparticules collées entre elles. On améliore ainsi la dispersion du mélange avant son utilisation et on le dégaze en le débarrassant de l'air emprisonné dans les pores des agrégats.

La manipulation d'une nanopoudre est dangereuse et soumise à des règles de manipulation strictes (ultrafiltration, confinement), car la poussière est si fine qu'elle s'insinue partout. Les nanopoudres, de métaux purs plus particulièrement, en suspension dans l'air sont aussi extrêmement inflammables et détonantes si on ne prend pas de précautions. La méthode en deux étapes semble donc être la plus délicate à mettre en oeuvre par rapport à une introduction directe dans le liquide par condensation. Néanmoins, les rares vendeurs de nanofluides emploient majoritairement un procédé en deux étapes par souci de rentabilité et d'échelle de production, même si la qualité est supposée en deçà de ce que l'on obtient avec une méthode directe (utilisée principalement dans les laboratoires pour la recherche vu les faibles quantités produites).

Quid de la corrosion avec des nanoparticules ?

Si la corrosion physique initiée par l'érosion des surfaces est à négliger, on peut en revanche se demander si l'utilisation de nanoparticules ne va pas conduire à une accélération dramatique de la corrosion électrochimique dans un circuit de watercooling vu toute cette matière en suspension. Cela va bien sûr dépendre de la nature des nanoparticules, des métaux qui sont déjà présents dans le circuit au contact du nanofluide et éventuellement des additifs introduits.

On pense évidemment au classique mélange d'aluminium et de cuivre en contact dans un waterblock, ce qui conduit bien souvent à de sévères attaques de l'aluminium, même avec des inhibiteurs de corrosion (mal adaptés probablement). On retiendra deux cas de figure : soit le matériau des nanoparticules est un métal pur, soit c'est une forme oxydée de ce métal. Il n'est pas utile de parler de nanoparticules non métalliques qui seront inertes d'un point de vue chimique pour ce type de corrosion.

Dans le cas d'un oxyde, par exemple des nanoparticules d'oxyde d'aluminium, il n'y a pas grand-chose à attendre dans un circuit contenant des éléments en cuivre, car les nanoparticules sont déjà sous forme oxydée et ne peuvent pas réagir ici pour s'oxyder plus. Les nanoparticules à base de métaux purs sont celles qui vont poser problème, car elles sont susceptibles d'engager des réactions chimiques avec les autres espèces présentes. Par exemple, un nanofluide à base de cuivre dans un circuit ne contenant que du cuivre sera tout à fait compatible et sans effets pervers. Par contre, si de l'aluminium est également présent dans le circuit, la corrosion galvanique risque d'être fortement accélérée avec le dépôt de millions de nanoparticules de cuivre sur l'aluminium formant ainsi d'innombrables départs de corrosion par pile électrochimique. Il faut donc veiller à bien choisir son nanofluide pour être le plus compatible possible avec l'environnement d'utilisation.

Pour finir, il faut s'assurer que la présence d'un surfactant chimique dans le nanofluide n'induise pas de réactions indésirables (coloration, voile, attaque corrosive,etc.) avec les métaux ou matières plastiques présents au sein du circuit, car certains peuvent éventuellement ne pas convenir (pH trop acide ou trop basique par exemple).

Amélioration de deux paramètres de base

À très faible concentration, la plupart des suspensions nanoparticulaires se sont montrées efficaces pour améliorer le transport de la chaleur de manière significative. L'intérêt a vite été remarqué quand les premières mesures de conductivité thermique ont montré une augmentation bien supérieure à ce que laissait espérer la théorie de Maxwell (suspensions très diluées). Bien que plusieurs mécanismes physiques aient été avancés pour expliquer ces observations, il n'y a pas de conclusion définitive à ce jour vu la complexité du transfert thermique dans un nanofluide. Il y a très régulièrement des contradictions entre les groupes de chercheurs sur l'importance de tel ou tel phénomène dans les analyses d'ordre de grandeur ou les simulations de dynamique moléculaire.

Une telle augmentation de la conductivité thermique du nanofluide ne peut pas seulement être imputée à la plus grande conductivité thermique des nanoparticules en suspension. Ce n'est pas comme si on faisait juste une bête moyenne pondérée entre les deux valeurs. L'amélioration vient d'une combinaison de plusieurs facteurs physiques simultanés et d'importance variable. À cette échelle nanométrique, le comportement thermique ne partage pas forcément les modèles des structures plus grandes, ce qui impose de faire de la recherche pour en concevoir d'autres plus adaptés afin d'expliquer ce que l'on observe. Des phénomènes particuliers, qui n'ont qu'une infime influence dans des structures macroscopiques, prennent toute leur importance quand l'échelle de taille approche celle des atomes.

Parmi les phénomènes les plus représentatifs pour expliquer le potentiel thermique d'un nanofluide, on trouvera le mouvement brownien des nanoparticules, l'ordonnancement des atomes du liquide à leur surface, les effets des regroupements qui créent des chemins rapides pour le transport de l'énergie, ainsi que la nature balistique, plutôt que diffusive, de la conduction de chaleur dans ces nanoparticules.

Augmentation de la conductivité thermique du liquide

Cette augmentation est de nature complexe, car elle est fonction d'un grand nombre de paramètres :

- nature du liquide de base

- nature du matériau constitutif des nanoparticules

- taille des nanoparticules

- forme des nanoparticules

- concentration volumique des nanoparticules

- température du mélange

- présence d'additifs

- pH du mélange

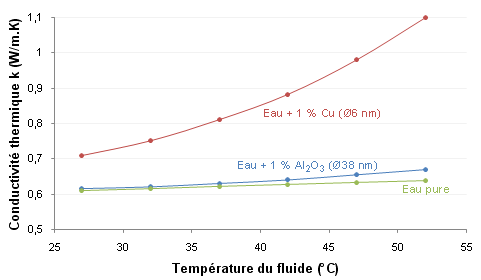

En règle générale, les nanofluides à base de métaux purs donnent de meilleurs résultats que ceux à base d'oxydes métalliques, car la conductivité thermique des métaux est simplement supérieure à celle de leurs formes oxydées. Ceux à base de diamant ou de nanotubes de carbone sont également très performants vu la très grande conductivité de ces deux matériaux.

En l'état actuel des études réalisées, un nanofluide aqueux peut avoir une conductivité thermique de 10 à 50 % meilleure par rapport à l'eau pure à 25 °C. Toutefois, en termes de pourcentage, ça peut grimper nettement plus avec des exemples à 200 % de mieux pour 1 % de nanotubes de carbone multiparois (Ø25 nm et longueur 50 µm soit un ratio d'aspect de 2000:1) dans de l'huile.

C'est donc mieux que l'eau pure, notre référence, mais ça reste très loin des métaux courants puisque, partant de très bas, ça ne dépasse quand même pas les 2 W/m·K environ. La conductivité thermique d'un nanofluide reste donc assez ridicule dans l'absolu, mais un autre paramètre important, lié à cette dernière, va tout de même bien en profiter : le coefficient d'échange convectif que l'on obtient à la paroi.

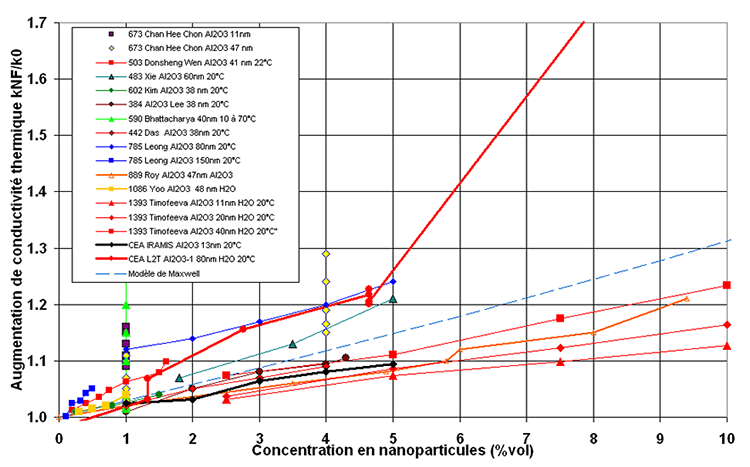

Assez logiquement, on peut comprendre que la conductivité thermique moyenne augmente avec le nombre de nanoparticules introduites dans le liquide. On peut alors se dire qu'il n'y a qu'à augmenter encore plus la concentration de nanoparticules au-delà de 5 à 10 % pour avoir un super fluide. Malheureusement, ce n'est pas recommandé, car plus on en met et plus la viscosité du nanofluide augmente rapidement. Or, si cette dernière est trop importante, elle ruinera les gains apportés par la hausse de la conductivité thermique, car le débit dans le circuit s'effondrera. Le bilan énergétique de l'installation peut alors devenir plus mauvais si la puissance de pompage doit être trop augmentée suite à l'introduction d'un nanofluide, ce qui est tout le contraire de ce que l'on souhaite obtenir... La seule amélioration de la conductivité thermique n'est donc pas un critère suffisant pour qualifier l'intérêt d'un nanofluide (Figure 16).

Fig. 16 : Facteur d'amélioration de la conductivité thermique de divers nanofluides eau + alumine, jusqu'à 30 % de mieux

Fig. 16 : Facteur d'amélioration de la conductivité thermique de divers nanofluides eau + alumine, jusqu'à 30 % de mieuxSi une plus grande conductivité thermique est une excellente chose, le transfert thermique dans sa globalité dépend aussi d'autres propriétés thermophysiques du fluide. Celles-ci ont par contre tendance à diminuer un peu du fait des plus faibles caractéristiques du matériau des nanoparticules, autre que la conductivité thermique. Le tableau ci-dessous présente un exemple de ce que l'on peut obtenir. Les valeurs des cases vertes sont préférables d'un point de vue des performances thermiques et de l'efficacité énergétique.

| Comparaison de propriétés physiques entre un nanofluide (eau + 4 % de CuO) et de l'eau pure, à 25 °C | |||||

| Fluide | Conductivité thermique (W/m·K) | Capacité thermique (J/kg·K) | Viscosité dynamique (mPa/s) | Densité (kg/m3) | Tension superficielle (mN/m) |

| Nanofluide | 0,670 | 3280 | 2 | 1250 | 51 |

| Eau | 0,607 | 4180 | 1 | 1000 | 72 |

Vu les variations opposées des caractéristiques physiques, il n'est pas évident d'affirmer si tel ou tel fluide est mieux ou pas. Il faut trouver un moyen de visualiser plus ou moins globalement sa qualité pour les échanges thermiques, avoir un facteur de mérite en quelque sorte. On peut estimer ce genre de choses par le calcul du nombre de Mouromtseff (Mo). Il peut donner une grossière idée de l'efficacité d'un fluide en fonction de quatre caractéristiques que sont la densité, la viscosité dynamique, la conductivité thermique et la capacité thermique massique.

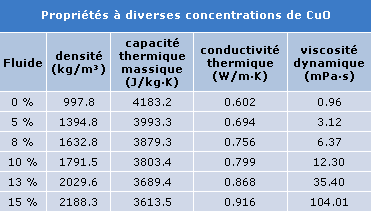

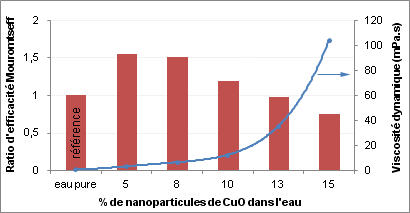

L'exemple ci-dessous (Figure 17) montre l'évolution d'un nanofluide aqueux à base d'oxyde cuivrique (CuO Ø50 nm) dans un écoulement turbulent développé à 20 °C et à 1 m/s dans un tube. Le ratio d'efficacité est défini comme le nombre de Mouromtseff du nanofluide divisé par celui de l'eau.

Fig. 17 : Évaluation du potentiel thermique d'un nanofluide par calcul du facteur de mérite de Mouromtseff

Fig. 17 : Évaluation du potentiel thermique d'un nanofluide par calcul du facteur de mérite de MouromtseffIci, le meilleur compromis semble se situer vers 5 % de concentration avec 50 % d'amélioration du facteur de mérite de Mouromtseff par rapport à l'eau. Vers les plus hautes concentrations, et malgré la hausse continue de sa conductivité thermique, le nanofluide devient de moins en moins intéressant jusqu'à devenir plus mauvais que l'eau à cause d'une viscosité qui explose tellement il y a de particules en suspension. À 15 %, la consistance du nanofluide approcherait celle de l'huile d'olive qui est aussi donnée pour ~100 mPa·s à 20 °C. On peut comprendre que le débit dans un circuit de watercooling n'apprécierait pas trop, ainsi que la couche limite !

Amélioration du coefficient d'échange convectif

L'échange thermique entre la paroi et le fluide ne se fait pas partout avec la même efficacité. Certains endroits permettront un meilleur passage de la chaleur et d'autres beaucoup moins. C'est le coefficient d'échange convectif, noté h, qui représente la qualité de cet échange de chaleur à un endroit donné. Pour un écoulement d'eau en convection forcée et sans changement de phase, l'ordre de grandeur de ce coefficient varie de 0,05 à 10 W/cm2·K environ. C'est la puissance échangeable par unité de surface et par degré. Plus il est élevé, mieux c'est, mais à nous de concevoir correctement l'échangeur pour ça !

Ce coefficient dépend entre autres de la conductivité thermique du fluide, mais également de propriétés telles que la densité, la viscosité dynamique ou la capacité thermique. Un nanofluide va donc déjà automatiquement permettre d'augmenter ce coefficient rien que par sa meilleure conductivité thermique. Dans le cas d'un waterblock, cela va conduire à des températures de paroi moindres et donc une température de jonction du processeur également moindre. Ce n'est pas tout, car la valeur de h dépend aussi de la nature de l'écoulement et de la géométrie du système dans lequel le fluide évolue. Pour simplifier, disons qu'il faut s'arranger pour avoir une grande vitesse et un niveau de turbulence élevé au voisinage des parois, en y mettant, par exemple, des obstacles qui obligeront le flux d'eau à tourbillonner ou à accélérer.

Prenons la formulation d'un échange convectif d'un point de vue global et moyenné (Figure 18), avec Q la puissance transférée, S la surface de contact fluide-paroi et h le coefficient d'échange moyen. Pour une géométrie donnée, on voit tout de suite que pour maintenir l'égalité avec un Q qui ne varie pas (Q = 100 W si le processeur dissipe 100 W) et la température du fluide entrant qui ne varie pas non plus, la seule réponse possible au problème est que la température de paroi diminue quand h augmente, ce qui est une bonne chose évidemment.

Fig. 18 : Le coefficient d'échange thermique h conditionne en grande partie l'efficacité d'un échangeur

Fig. 18 : Le coefficient d'échange thermique h conditionne en grande partie l'efficacité d'un échangeurUtilisons un exemple simple pour percevoir ce h avec une grille de picots chauffés et soumis à un écoulement simple (Figure 19). Les picots représentent une surface mouillée discontinue, ce qui contraint la couche limite dynamique à se reformer à partir de zéro sur chacun d'eux. Comme son épaisseur de démarrage est extrêmement faible, le transfert paroi-fluide sur une partie des picots peut être avantagé. On peut, sans trop de difficulté, comprendre que cette partie intéressante est située du côté où l'écoulement arrive, car la zone sera la plus turbulente et dotée de la plus grande vitesse vu la contrainte de séparation qu'on impose au fluide. Le coefficient h sera donc le plus élevé dans la partie gauche des picots. Au contraire, sur la moitié droite, le fluide ayant dû « décoller », il se forme une zone de recirculation plus ou moins stable, où du fluide tourne sur lui-même à faible vitesse. Même si elle contribue évidemment à l'échange thermique, cette zone est moins intéressante, car elle est dotée d'un coefficient d'échange moins important. Tout le picot ne transfère pas la chaleur dans l'eau avec la même intensité.

Fig. 19 : Zone de meilleure efficacité avec des picots ronds soumis à un écoulement droit (vue de haut)

Fig. 19 : Zone de meilleure efficacité avec des picots ronds soumis à un écoulement droit (vue de haut)L'amélioration apportée par un nanofluide sur ce coefficient d'échange dépendra fortement du régime d'écoulement (laminaire, turbulent, le tout établi ou non). L'augmentation de h est généralement bien plus importante que la hausse de la conductivité thermique. Par exemple, pour une hausse moyenne de 20 % de la conductivité thermique d'un nanofluide aqueux avec 2 % de cuivre, le coefficient h peut grimper de plus de 40 % par rapport à l'eau pure. D'autres tests du laboratoire Argonne avec un nanofluide aqueux à 3 % d'alumine montraient même une amélioration de près de 80 %.

Au final, en régime turbulent, on peut s'attendre à une hausse du coefficient d'échange convectif allant de 15 à 80 % environ avec un nanofluide aqueux par rapport à de l'eau pure. C'est extrêmement appréciable quand on ne peut plus modifier la géométrie de l'échangeur.

En régime laminaire établi, la contribution des nanoparticules a tendance à augmenter. Les hausses peuvent alors être encore plus spectaculaires avec des gains relevés de plus de 300 % grâce à des nanotubes de carbone en suspension. C'est intéressant pour des systèmes utilisant ce genre d'écoulements, car les avantages pourront être très élevés. Par exemple, si les performances ne sont pas une priorité absolue, on pourra franchement diminuer la puissance de la pompe pour avoir un même résultat avec un débit bien inférieur ou alors diminuer l'encombrement du système de refroidissement quand la place est comptée.

Lutte contre la couche limite dynamique

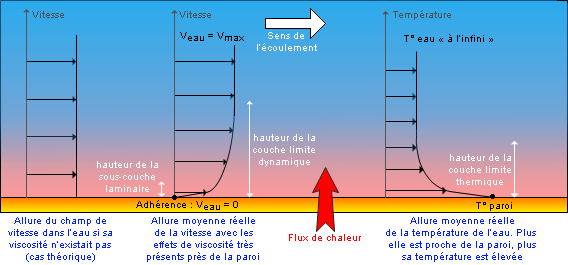

Une grande partie de la résistance thermique de convection vient de ce que l'on appelle la « couche limite dynamique » ou « couche limite de vitesse » au niveau du contact liquide-paroi. Un nanofluide améliorera sensiblement le transfert thermique qui se produit à travers cette couche, conduisant ainsi à des températures plus basses pour l'élément refroidi.

Comment se manifeste cette couche limite ?

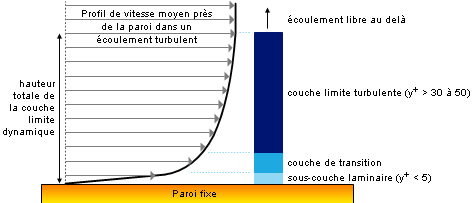

Lorsqu’un fluide s’écoule le long d’une paroi fixe dans un écoulement laminaire ou turbulent, les molécules à proximité de cette paroi sont ralenties à cause de la domination des forces de viscosité engendrant du frottement visqueux. Même si l'écoulement moyen est doté d'une grande vitesse, les molécules du fluide adjacentes à la surface ont tendance à y adhérer et ont donc une vitesse de déplacement qui tend fortement vers zéro. Les autres molécules du fluide, s’efforçant de glisser sur les premières, sont ralenties par des forces de frottement, mais plus on s'éloigne de la paroi, plus leur vitesse augmente, car l'effet de la viscosité prend moins d'importance par rapport à l'inertie (Reynolds plus élevé). On obtient donc un profil de vitesse qui dépend de la nature de l'écoulement et qui se développe de zéro jusqu'à la vitesse moyenne du fluide non perturbé loin de la paroi.

La couche limite dynamique est simplement le lieu où l'on observe une grande variation de la vitesse du fluide. Sa hauteur est définie comme étant la région qui va de la paroi (vitesse nulle) jusqu'à la hauteur où la vitesse moyenne du fluide atteint 99 % de la vitesse mesurée loin de la paroi. Comme le gradient de vitesse est très élevé dans cette région, deux couches de fluide très voisines auront des vitesses très différentes, ce qui donne du cisaillement et d'intenses frottements (pertes de charge).

De la même manière et toujours tout près de la paroi, on observe le développement d'une « couche limite thermique ». C'est la région où les variations de température du liquide sont importantes. Plus on s'approche de la paroi chaude, plus le fluide est logiquement chaud, l'allure de la couche limite dynamique ayant une influence sur l'évolution du profil de température. Elle s'établit de la température de la paroi jusqu'à la température du fluide loin de cette paroi, les deux ne sont pas du tout égales. La hauteur de cette couche limite thermique n'est pas non plus la même que celle de la couche limite dynamique (Figure 20).

Fig. 20 : Allures des profils de vitesse et de température au voisinage d'une paroi chaude

Fig. 20 : Allures des profils de vitesse et de température au voisinage d'une paroi chaudeL'écoulement à l'intérieur de la couche limite dynamique peut se développer de façon laminaire ou turbulente. Avec un écoulement laminaire, tout est laminaire partout, pas de souci. Avec un écoulement turbulent, si la majorité de la couche limite dynamique est aussi de nature turbulente, il subsiste une très mince pellicule en écoulement purement laminaire à faible vitesse qu'on appelle la « sous-couche laminaire » ou « sous-couche visqueuse » (Figure 21). On est tellement proche de la surface, que le fluide glisse en quelque sorte sur lui-même en couches qui ne se mélangent pas, il n'y a aucun brassage du liquide.

Fig. 21 : Subdivision de la couche limite dynamique en plusieurs parties aux comportements différents

Fig. 21 : Subdivision de la couche limite dynamique en plusieurs parties aux comportements différentsComment un nanofluide peut-il réduire la nuisibilité de cette couche limite ?

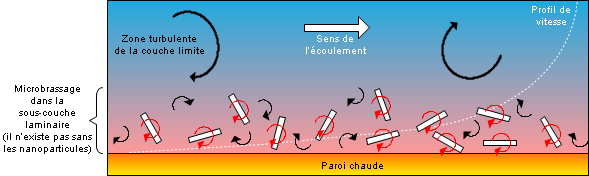

Bien qu'elle soit très fine, la sous-couche laminaire est handicapante pour le transfert d'énergie paroi-fluide puisque la chaleur s'y meut uniquement par conduction pure, faute de courants de mélange. C'est loin d'être idéal puisque l'eau est un bien mauvais conducteur thermique avec ses 0,6 W/m·K, ce qui occasionne un grand gradient thermique dans la sous-couche (Cf. les illustrations de la Figure 2). Ça agit comme une sorte de pellicule isolante sur toutes les parois de l'échangeur soumises au déplacement du liquide. On peut faire le rapprochement avec un joint de pâte thermique sur le processeur, car cette couche a beau être très fine (30-100 µm), l'écart de température à sa traversée n'est pas négligeable (0,02 à 0,05 °C/W environ) et la pâte est pourtant thermiquement plus conductrice que l'eau (x10). Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la paroi, les mouvements turbulents du fluide apparaissent grâce à la vitesse accrue et la convection favorise le transport d'énergie au loin.

Pour améliorer les performances, il faut donc réduire autant que possible l'épaisseur de la couche limite et l'empêcher de se développer à sa guise. Pour cela, on augmente la vitesse du fluide (passages étroits, jets d'eau...) ou on dispose des petits obstacles (picots, aspérités...) pour augmenter le brassage au niveau de la paroi notamment. Tout ça pour la contrarier autant que possible et repousser le fluide froid le plus près possible de la paroi chaude pour augmenter l'échange (diminution de l'épaisseur de la couche limite thermique).

La couche limite existe toujours quand il y a un écoulement. Quoi qu'on fasse, il faudra donc composer avec elle. Heureusement, grâce à sa plus grande conductivité thermique, un nanofluide améliore directement le transit conductif de l'énergie thermique au travers de la sous-couche visqueuse.

D'autres phénomènes plus mécaniques peuvent aussi apparaitre du fait de la nature colloïdale d'un nanofluide. En régime laminaire établi, les améliorations sur le coefficient d'échange sont parfois surprenantes avec des gains de plus de 250 % lors de l'emploi de nanotubes de carbone. On ne peut pas uniquement attribuer cette spectaculaire augmentation à la conductivité accrue de 30 à 40 % du nanofluide. Il est fortement envisagé qu'avec leur forme très allongée, les nanotubes se mettent naturellement à rouler, à se déformer et à tourner dans tous les sens au voisinage immédiat de la paroi sous l'action des forces de cisaillement (Figure 22). La présence de ces nanotubes modifie le comportement du liquide dans la couche limite et opère un brassage à l'échelle microscopique là où il n'existe pas en temps normal, ce qui améliore directement la qualité de l'échange. Le même phénomène peut bien sûr se produire également dans la couche limite d'un écoulement turbulent. Des particules de type sphérique ou en forme de disque n'entrainent pas de si fortes améliorations dans les études comparatives, car même en tournant, elles ne brassent pas grand-chose...

Fig. 22 : Zoom au voisinage de la paroi avec un microbrassage généré par les mouvements désordonnés des nanotubes

Fig. 22 : Zoom au voisinage de la paroi avec un microbrassage généré par les mouvements désordonnés des nanotubesLa suspension des nanoparticules peut modifier sensiblement le comportement rhéologique du liquide en adoptant un arrangement structurel particulier dans la couche limite. Selon leur nature et leur forme, on peut observer un comportement rhéofluidifiant (diminution de viscosité lors de l’augmentation de la vitesse de cisaillement) qui tend à réduire la viscosité apparente tout près de la paroi (effet lubrifiant). Cette réduction de viscosité induit alors une diminution de l'épaisseur de la couche limite dynamique et donc thermique par implication. Le résultat est encore une fois une augmentation directe du coefficient d'échange à la paroi.

Quels phénomènes principaux sont candidats pour expliquer ces améliorations ?

Surface d'échange nanoparticules-liquide

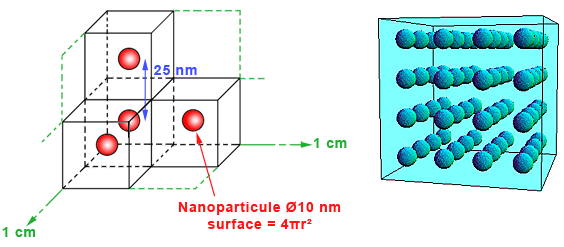

Prenons un exemple pour illustrer l'importance de cette surface de contact entre les nanoparticules et le liquide.

Supposons que nos nanoparticules soient sphériques et d'un diamètre de 10 nm, chose que l'on sait tout à fait obtenir en pratique. Pour rendre le calcul possible, il faut supposer que la suspension soit homogène et que chaque nanoparticule soit régulièrement espacée de ses voisines. On choisit de les disposer suivant une maille cubique en découpant le volume de fluide en petits cubes de 25 nm de côté avec une nanoparticule au centre de ceux-ci (Figure 23). C'est très raisonnable puisque ça représente une fraction volumique de ~3,3 %.

Dans seulement 1 cm3 de ce nanofluide « parfait », on comptabilise donc 400 0003 nanoparticules sphériques, c'est-à-dire 6,4.1016 particules, soit 64 millions de milliards. Cela représente une surface de contact entre toutes les nanoparticules et le liquide de 20 m2 par centimètre cube de nanofluide, ce qui est considérable.

Fig. 23 : Répartition homogène et théorique de nanoparticules au sein d'un liquide

Fig. 23 : Répartition homogène et théorique de nanoparticules au sein d'un liquideSi l'on rapporte cet exemple à une unité de masse, sans tenir compte d'un arrangement quelconque des nanoparticules de 10 nm, la surface spécifique d'échange vaut environ 67 m2 par gramme de nanopoudre de cuivre ou encore 222 m2/g pour de la nanopoudre d'aluminium. En comparaison, un gramme de poudre de microparticules sphériques de cuivre de 0,01 mm de diamètre ne représente que quelques malheureux 670 cm2... La surface spécifique est inversement proportionnelle au rayon des nanoparticules.

Notons que la forme sphérique est la plus mauvaise, car c'est la forme géométrique qui présente le moins de surface externe pour un volume donné. Diverses études montrent que des nanoparticules ayant des facteurs de forme plus importants, comme des cylindriques ou des tubes, sont un peu plus efficaces que des sphères du fait d'un ratio surface/volume plus élevé, menant à plus d'atomes en contact avec le liquide de base. La surface spécifique de petits nanotubes de carbone se chiffre dans les 250 à 500 m2/g, c'est bien plus qu'avec des sphères.

On comprend l'intérêt d'avoir des particules de taille très réduite et en concentration suffisante pour faire exploser la valeur de la surface d'échange à l'intérieur du nanofluide. Ainsi, un plus grand pourcentage d'atomes constituant les nanoparticules peut interagir directement avec ceux du liquide environnant pour le transfert thermique. D'un point de vue théorique, un fluide est censé exprimer tout son potentiel avec une distribution homogène de petites nanoparticules. Des études confirment effectivement que la conductivité thermique augmente quand on diminue la taille moyenne des nanoparticules pour un même matériau. On attribue cette amélioration à l'augmentation de la surface de contact et au mouvement brownien, décrit ci-après, qui s'accentue. Toutefois, leur seule taille n'est pas non plus un critère suffisant pour prédire la qualité d'un nanofluide.

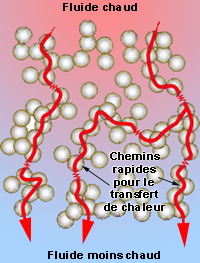

En effet, certaines expériences montrent aussi le contraire avec de meilleurs résultats pour de plus grosses nanoparticules. Il y a en fait un paramètre embêtant à contrôler, lié aux regroupements, qui intervient dans cette contradiction et que l'on désigne sous le terme « d'agrégation fractale ». Cette agglomération de particules en paquets est un frein à l'augmentation de la surface d'échange interne au fluide, mais elle peut aussi être bénéfique d'un autre point de vue. On peut l'expliquer par la formation de chemins directs que la chaleur va emprunter pour se répandre de nanoparticule en nanoparticule du fait de leur contact. Le transfert est bien plus rapide en passant par conduction dans ces structures à grande conductivité plutôt que par le liquide. Au final, cela donne une conductivité thermique effective plus élevée pour le nanofluide (Figure 24).

Fig. 24 : Les agrégats de nanoparticules créent des chemins préférentiels à haute conductivité thermique par rapport au liquide de base

Fig. 24 : Les agrégats de nanoparticules créent des chemins préférentiels à haute conductivité thermique par rapport au liquide de baseSi on combine ces chaînes de nanoparticules et le fait que la conduction en leur sein se fasse de manière plus ou moins balistique à cause de leur petite taille, on obtient une structure percolante qui transmet la chaleur d'un bout à l'autre de manière très efficace.

Le mouvement brownien et la microconvection

Le mouvement brownien des nanoparticules en suspension est la manifestation de leurs déplacements constants et aléatoires au sein du nanofluide. Ils sont causés par les incessantes collisions avec les molécules du liquide qui se déplacent dans toutes les directions sous l'effet de l'excitation thermique (la température du milieu est l'image de cette agitation). Les nanoparticules sont suffisamment petites pour être poussées par les chocs reçus et elles peuvent alors parcourir une certaine distance (très petite), avant de repartir dans une autre direction suite à de nouveaux chocs et ainsi de suite. Il en résulte un mouvement d'ensemble chaotique que l'on appelle le mouvement brownien (Figure 25).

Fig. 25 : Agitation désordonnée de toutes les nanoparticules suite aux chocs avec les molécules de liquide

Fig. 25 : Agitation désordonnée de toutes les nanoparticules suite aux chocs avec les molécules de liquidePlus les nanoparticules seront grosses, plus ce mouvement brownien sera faible, car elles seront plus difficiles à bouger du fait d'une inertie plus importante et elles auront une vitesse de déplacement plus faible. Pour une nanoparticule composée d'un millier d'atomes de cuivre dans de l'eau maintenue à 25 °C, sa vitesse moyenne est de l'ordre de 1 m/s, alors qu'une grosse nanoparticule composée d'un milliard d'atomes aura plutôt une vitesse de l'ordre de 1 mm/s. Ce mouvement brownien a donc un intérêt tout particulier si les nanoparticules ont une taille suffisamment réduite. Il va empêcher celles-ci de sédimenter, car elles sont en perpétuel mouvement, y compris vers le haut, contre la gravité. Il faudrait alors attendre des mois ou des années pour que les nanoparticules retombent si le fluide est laissé dans un bocal statique, si un jour elles retombent...

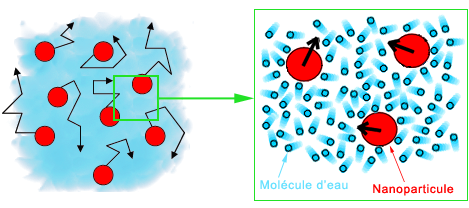

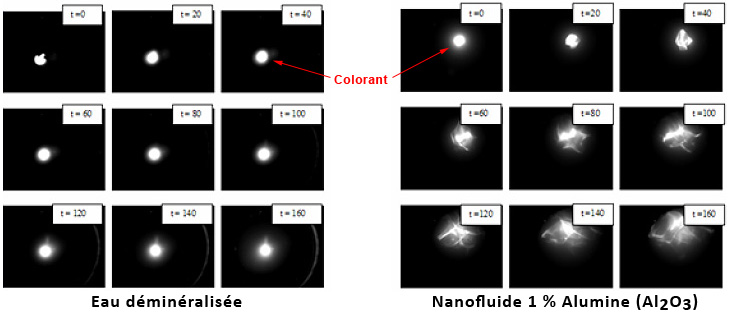

On peut percevoir ce mouvement brownien en pratique en comparant ce qu'il se passe après le dépôt d'une petite goutte de colorant dans de l'eau seule et dans un nanofluide au repos (Figure 26). Il ne se passe presque rien dans l'eau faute de mouvement important, l'excitation thermique des molécules d'eau étant trop insignifiante pour une diffusion rapide. Par contre, dans le nanofluide, la goutte est clairement dispersée par les mouvements importants des nanoparticules qui opèrent un petit brassage localement. Ce microbrassage est une aide bienvenue et il se fait tout seul. On peut alors parler de microconvection, autrement dit du brassage à une échelle microscopique. C'est intéressant d'un point de vue thermique, car il va superposer son action à celle de la convection à plus grande échelle.

Fig. 26 : Dans le nanofluide, le colorant s'éparpille à cause du mouvement des nanoparticules. Dans l'eau pure, pas grand-chose...

Fig. 26 : Dans le nanofluide, le colorant s'éparpille à cause du mouvement des nanoparticules. Dans l'eau pure, pas grand-chose...Avec l'exemple de la goutte, on imagine aisément que si celle-ci est un volume de fluide chaud, sa chaleur va pouvoir être échangée et répartie plus efficacement au sein du liquide grâce à cette microconvection. Chaque nanoparticule absorbant une certaine énergie thermique va pouvoir la transporter rapidement en un autre lieu un peu plus éloigné pour échanger avec les molécules de liquide et ainsi rétablir l'équilibre thermique. L'inverse est aussi possible si la nanoparticule est plus froide que le liquide qui l'entoure, elle va alors absorber une partie de sa chaleur. Le nombre de collisions de molécules en un temps donné pour l'échange thermique est donc bien supérieur à celui de la convection normale.

Avec toutes ces nanoparticules qui sont plus performantes que les molécules d'eau et qui se déplacent automatiquement, la chaleur se répartit plus rapidement au sein du nanofluide grâce à la multiplication des collisions liquide-liquide, liquide-nanoparticules, mais aussi nanoparticules-nanoparticules. Ces innombrables mouvements, combinés à la grande surface de contact avec le liquide de base, conduisent à une augmentation de la conductivité thermique effective.

Ce mouvement brownien rend aussi les nanofluides plus sensibles à la température que les fluides normaux. Plus la température est importante, plus l'agitation moléculaire est intense et plus les nanoparticules sont chahutées, améliorant d'autant plus la microconvection et donc la conductivité thermique du nanofluide (Figure 27).

Divers essais ont montré que cette conductivité pouvait grimper de 80 % si l'on travaillait avec un nanofluide comportant 0,5 % de nanotubes de carbone à 40 °C plutôt qu'à 25 °C. Bien sûr, on peut grimper encore plus haut en température pour l'améliorer, mais ça n'a rien d'intéressant pour un watercooling de PC d'avoir un fluide si chaud. Par contre, ça l'est bien plus pour des systèmes dissipant beaucoup d'énergie et ayant des températures de fonctionnement élevées comme dans le cas d'une voiture, même si une saturation de la hausse de conductivité thermique peut apparaitre. Dans le cas d'une voiture ou d'un camion, cela permettrait de réduire la taille du radiateur principal par exemple avec tous les avantages que cela comporte.

Fig. 27 : Amélioration de la conductivité thermique avec la température, les petites nanoparticules en profitant plus

Fig. 27 : Amélioration de la conductivité thermique avec la température, les petites nanoparticules en profitant plusCette sensibilité accrue à la température peut aussi avoir un intérêt particulier, le nanofluide pouvant devenir « intelligent ». Si un système présente des zones localisées à fortes densités de flux thermique, ces zones seront plus chaudes et donc le nanofluide qui arrivera dessus va voir sa conductivité thermique s'améliorer spontanément, ce qui conduit à une meilleure efficacité dans une région qui en a besoin. On pourrait aussi se poser la question inverse sur l'intérêt d'un nanofluide dans des systèmes utilisant des fluides de refroidissement à basse température, car leur potentiel diminuant avec cette température, ils se révéleront être probablement peu intéressants dans ce domaine d'utilisation.

L'action du mouvement brownien est supposée être l'une des principales raisons pour expliquer l'amélioration « anormale » de la conductivité thermique d'un nanofluide. Néanmoins, cela peut avoir un inconvénient sur la qualité à long terme, car il induit plus de chocs interparticulaires et donc potentiellement plus de formation d'agrégats si on ne fait pas ce qu'il faut pour les éviter...

Le petit frère du mouvement brownien, le principe de thermophorèse

La thermophorèse, un autre phénomène convectif lié au mouvement brownien, peut rentrer en ligne de compte, même si son influence est limitée dans des applications à faible différentiel de température, comme c'est le cas avec un watercooling de PC en général. Son intérêt se situe au voisinage d'une paroi chauffée ou dans des régions à fort gradient de température.

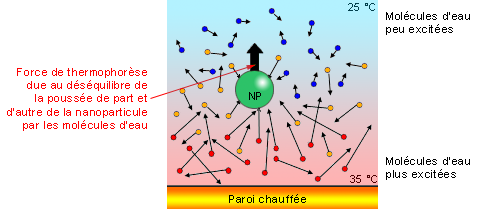

Au voisinage d'une nanoparticule, cette action de thermophorèse engendre l'apparition d'une force dans une direction préférentielle, qui résulte du déséquilibre des chocs avec les molécules du liquide. Près d'une paroi dissipant une certaine quantité chaleur, le fluide est naturellement plus chaud, donc les molécules de liquide sont plus excitées thermiquement avec pour conséquence d'avoir une plus grande vitesse que celles présentes du côté froid (Figure 28). Les nanoparticules sont donc poussées plus fortement par les molécules du côté chaud à cause de la différence de quantité de mouvement. Cela les emmène automatiquement vers les régions plus froides, favorisant une fois de plus l'homogénéisation de température.

Fig. 28 : Action de la thermophorèse sur une nanoparticule

Fig. 28 : Action de la thermophorèse sur une nanoparticulePhonons balistiques pour transporter la chaleur

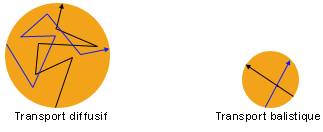

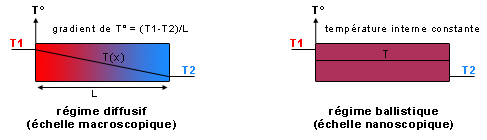

La nature du transport de la chaleur au sein des nanoparticules est l'un des effets conductifs qui pourraient avoir son rôle dans l'amélioration observée. En effet, la conduction thermique se retrouve largement influencée par les effets de taille. Dans des structures ayant des dimensions supérieures à quelques centaines de nanomètres, le transport de la chaleur est gouverné par un mécanisme dit « diffusif » que l'on peut modéliser avec l'équation de la chaleur de Fourier, mais celle-ci n'est plus valide aux très petites échelles de longueur et de temps. Pour les nanostructures, des approches stochastiques plus complexes deviennent nécessaires pour décrire la situation avec l'équation de transport de Boltzmann par exemple.

Avant de décrire le régime balistique, rappelons ce qu'est la conduction à un niveau atomique et le concept des phonons (oui, avec un N).

Quel est le vecteur de transport de l'énergie thermique dans un solide ? Si d'un point de vue extérieur, la conduction de chaleur semble être issue d'un phénomène unique, ce n'est en réalité pas le cas suivant le matériau étudié. Dans les solides, la chaleur est principalement transférée par conduction dans tout le réseau atomique par deux mécanismes :

- la transmission des vibrations d'atomes

- le déplacement des électrons libres

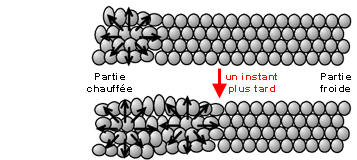

Dans un solide cristallin, les atomes sont rangés de manière ordonnée suivant une géométrie définie et ils sont liés les uns aux autres par les forces d'interaction (liaison covalente par exemple). Ces forces ne sont pas des liens infiniment rigides, il subsiste une souplesse de mouvement pour les particules. Les atomes peuvent osciller légèrement autour de leur position d'équilibre selon leur degré d'excitation thermique. Plus on leur communique d'énergie, plus ils vont s'agiter (amplitude de vibration plus grande) et plus la température sera élevée localement.

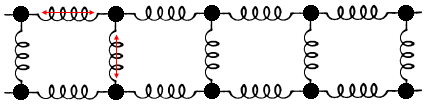

D'un point de vue schématique, on peut représenter cet assemblage d'atomes comme un ensemble masses-ressorts où les atomes sont les masses et les forces sont les ressorts (Figure 29). Il est facile de comprendre que si on écarte l'une des masses de sa position d'équilibre et qu'on la relâche, elle va se mettre à osciller du fait du rappel des forces élastiques auxquelles elle est soumise. Elle perturbera le reste du réseau et tout finira par vibrer, car tout est lié. En situation, cet écartement est équivalent à apporter une quantité d'énergie à un atome pour augmenter son niveau d'excitation.

Fig. 29 : Schématisation d'un ensemble d'atomes (masses) liés par les forces interatomiques (ressorts) à l'équilibre

Fig. 29 : Schématisation d'un ensemble d'atomes (masses) liés par les forces interatomiques (ressorts) à l'équilibreL'amplitude du déplacement d'un atome autour de sa position moyenne, loin de la température de fusion du matériau, est extrêmement faible. Elle est de l'ordre de quelques centièmes de la distance entre deux atomes voisins, soit quelques picomètres (10-12 m) et s'opère à grande fréquence, au-delà du térahertz (1012 à 1014 Hz). La vibration produite se propage à tout l'ensemble en raison des liaisons interatomiques, chaque particule transmettant son mouvement vibratoire particulier a ses voisines, on parle de vibration cristalline. Les atomes perturbés vont céder une partie de leur énergie cinétique aux atomes environnants en les entrainant avec eux dans leurs mouvements afin de rétablir l'équilibre général. L'énergie thermique se déplace ainsi de proche en proche dans le cristal (Figure 30).

Fig. 30 : Conduction de la chaleur de proche en proche grâce à la transmission des vibrations d'atomes dans un solide cristallin

Fig. 30 : Conduction de la chaleur de proche en proche grâce à la transmission des vibrations d'atomes dans un solide cristallinOn peut évoquer deux exemples simples de mise en vibration suite à une sollicitation où les atomes vibrent à la même fréquence (Figures 31 et 32). Dans un cas réel, la direction des multiples sollicitations est aléatoire par rapport à l'alignement des atomes dans le réseau et leur allure dépend de la fréquence d'excitation, ce qui complique sérieusement l'allure des oscillations. Néanmoins, on pourra les décomposer en mouvements élémentaires, ce qui va nous amener à la notion de phonon.

Fig. 31 : Exemple de sollicitation longitudinale dans un cristal 1D

Fig. 31 : Exemple de sollicitation longitudinale dans un cristal 1D Fig. 32 : Exemple de sollicitation transversale dans un cristal 1D

Fig. 32 : Exemple de sollicitation transversale dans un cristal 1DLes vibrations induites par une perturbation de nature thermique sont à voir comme la propagation d'ondes de déformation qui vont exciter successivement tout ce qui se trouve sur leur chemin en se déplaçant à la vitesse du son dans le solide considéré. Cette vitesse de transmission, pour les grandes longueurs d'onde, est de l'ordre de plusieurs kilomètres par seconde dans les métaux. Par exemple, elle est de 3,9 km/s dans le cuivre (onde longitudinale) ou encore de 20 km/s dans le diamant grâce à son réseau rigide qui lui confère son étonnante conductivité thermique.

Dans les solides cristallins diélectriques ou semiconducteurs, le transfert thermique est assuré par les vibrations du réseau. On peut négliger la contribution du transport par les électrons libres dans ces matériaux, car ils n'en ont pas ou peu (d'où le fait qu'ils soient isolants ou mauvais conducteurs électriques). Au contraire, dans les solides cristallins ayant une bonne conductivité électrique (métaux), le transport énergétique est essentiellement assuré par les électrons libres grâce à leur grande mobilité. Dans une moindre mesure, la transmission des vibrations y participe aussi, mais celui réalisé par les électrons est bien plus efficace et rapide (100x).

L’arrangement périodique des atomes dans un cristal va induire des mouvements d'ensemble coordonnés. Tous ces mouvements peuvent être décomposés en une superposition de vibrations élémentaires qu'on appelle les « modes propres » et qui se font à des fréquences bien déterminées, les « fréquences propres ». Un mode normal de vibration est un mode dans lequel chaque élément d'un réseau vibre à la même fréquence (comme les deux animations ci-dessus). L'analogie la plus simple est celle de la corde de guitare que l'on pince et qui vibre ensuite à sa fréquence propre pour produire une note donnée. A chacun de ces modes propres (en nombre fini dans un solide), on va y associer un phonon et plus précisément un phonon acoustique (il existe aussi le phonon optique plus complexe...). Les phonons sont importants, car ils sont responsables des aspects comme la conductivité thermique et électrique, la chaleur spécifique, la supraconductivité, la propagation des ondes sonores...

La mécanique quantique énonce que l'énergie de ces vibrations élémentaires est quantifiée : elle ne peut augmenter que par addition de paquets d'énergie. Un phonon est cette quantité d'énergie élémentaire qui caractérise un mode propre de vibration. Les ondes de déformation contiendront par conséquent de 1 à N phonons, qu'elles soient créées par l'agitation thermique ou par une sollicitation extérieure. Le phonon est aux ondes acoustiques ce que le photon est aux ondes lumineuses, d'où la ressemblance de leur nom. On dit que le phonon est un quantum d'énergie de vibration (plus petite quantité d'énergie que peut posséder un mode de vibration cristalline), tout comme le photon est un quantum d'énergie lumineuse (plus petite unité d'énergie que peut posséder un mode de vibration lumineuse).